Come in molti altri campi, il ruolo delle donne nella storia della scienza è stato spesso marginalizzato, a volte nascosto o non riconosciuto. Un problema della storia, ma anche dell’attualità, se è vero che si è appena celebrata – l’11 febbraio – la “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza”, istituita dieci anni fa dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite proprio per valorizzare il contributo delle donne nelle materie scientifiche, e portare all’attenzione pubblica il divario che ancora sussiste in molte materie tra maschi e femmine nell’accesso alla carriera e ancora di più nella progressione di carriera o nel ruolo di leadership nei gruppi di ricerca. Sono questioni che partono da lontano, e negli ultimi decenni studiosi e studiose di storia della scienza hanno iniziato sia a riscoprire figure di scienziate donne poco o per niente note, sia a riflettere sul ruolo di queste scienziate nella storia del pensiero scientifico. Di donne e scienza, nel passato e nel presente, abbiamo parlato con Elena Canadelli, professoressa di storia della scienza all’Università di Padova e curatrice della mostra “Cristina Roccati. La donna che osò studiare fisica”, visitabile a Palazzo Roncale a Rovigo fino al 21 aprile.

Chi era Cristina Roccati, la scienziata cui è dedicata la mostra?

Cristina Roccati nasce a Rovigo nel 1732 e muore nella stessa città nel 1797. È una delle poche donne che nel Settecento riescono a intraprendere un percorso di studi. È la terza donna al mondo a laurearsi, dopo Elena Lucrezia Cornaro Piscopia a Padova e Laura Bassi a Bologna. Roccati frequenta le lezioni all’Università di Bologna, dove si trasferisce con la zia e il precettore, si laurea nel 1751, poi frequenta per qualche mese l’ambiente scientifico e culturale di Padova e infine torna a Rovigo. Dopo un interesse iniziale per la poesia e la letteratura sceglie una carriera nel campo della filosofia naturale, e arriva a insegnare fisica ai suoi concittadini all’Accademia dei Concordi, istituzione nata alla fine del Cinquecento per riunire studiosi di lettere, di scienze e di arte. Roccati fu l’unica donna presidente eletta dell’Accademia. In un mondo senza donne riuscì insomma a trovare la sua strada.

Ha usato la parola “sceglie” riguardo all’interesse per la fisica. Era possibile per una donna nel Settecento “scegliere” una carriera?

Il Settecento è un contesto ancora molto fluido, nel senso che rispetto per esempio all’Ottocento i luoghi e le istituzioni dove si fa scienza non sono ancora completamente consolidati. Le donne partivano principalmente da una cultura letteraria e umanistica ma ce ne erano alcune – poche – che arrivavano a interessarsi di discipline scientifiche. C’è anche da considerare che ambiti che oggi percepiamo come separati erano in realtà collegati: le due anime – umanistica e scientifica – convivevano tranquillamente. E anche dopo che si è dedicata alla filosofia naturale, Cristina Roccati continua comunque a occuparsi anche di lettere.

Quali sono i principali contributi che ha dato al panorama scientifico dell’epoca?

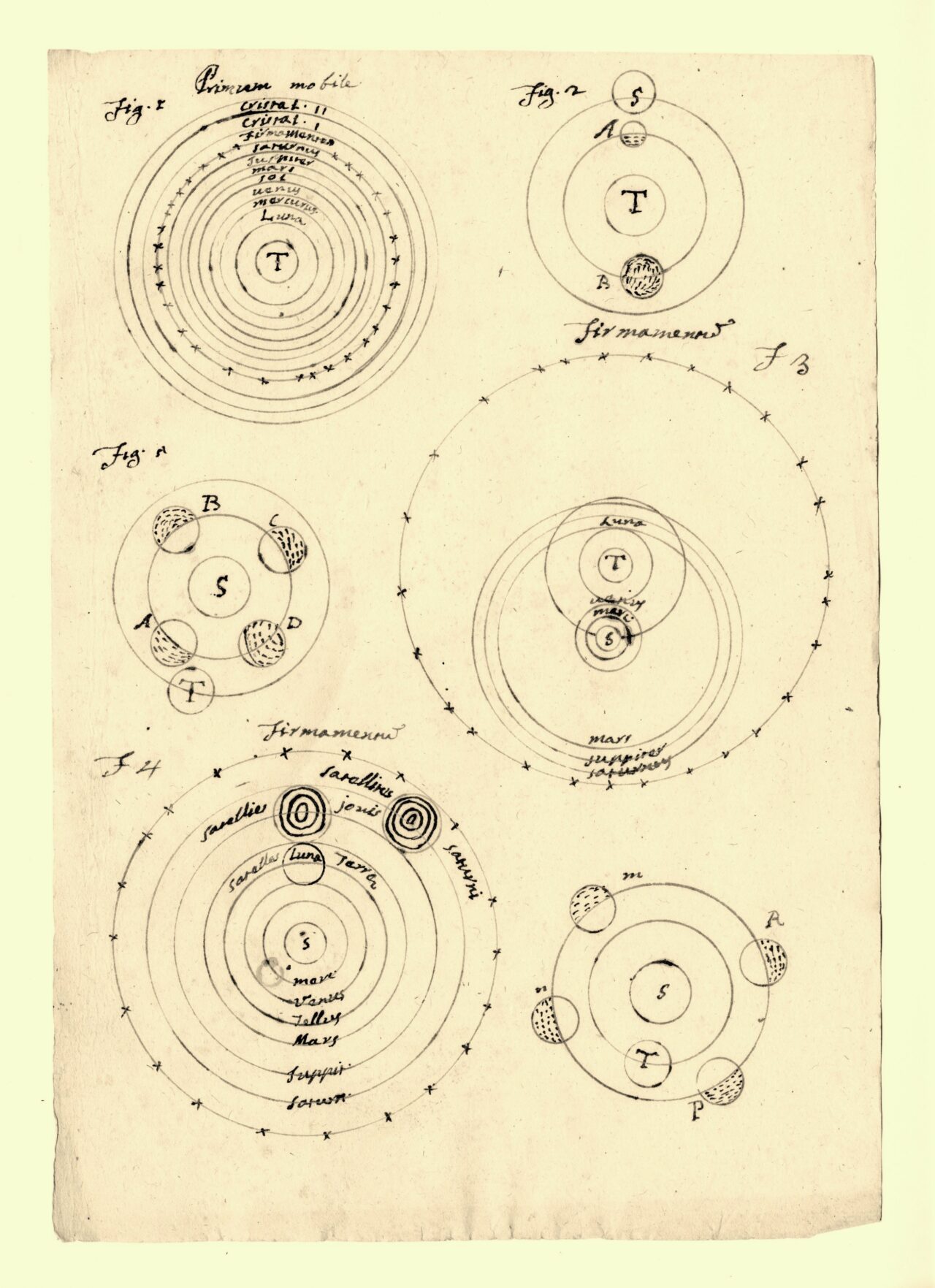

Roccati si muove nell’ambito della ricezione delle opere di Newton, in particolare dell’ottica. Non possiamo definirla una “fisica”, nel senso che non innova lei in prima persona questa disciplina, ma nelle sue lezioni fa circolare le idee di Newton e dei suoi contemporanei, e contribuisce alla diffusione di quel sapere che si andava allora formando. Fa da megafono alla cultura scientifica dell’epoca, alla fisica fra spettacolo e scienza tipica del Settecento.

Le donne erano eccezioni o presenze consolidate in quel contesto?

Roccati è stata la terza donna al mondo a laurearsi, in un mondo in cui non esistevano le studentesse. Nel discorso di ringraziamento per la sua laurea, nel 1751, dice “sono la prima – spero – di una serie di donne laureate”. Le donne all’epoca non potevano iscriversi all’università. Anche nel suo ruolo di insegnante Roccati è un’eccezione. Bisogna aggiungere che le donne erano eccezioni utilizzate consapevolmente dal sistema come tali. Erano per esempio occasioni per le famiglie, le istituzioni, la società di mettersi in risalto, dei veri e propri simboli. Anche se in rare occasioni, la presenza delle donne era consentita.

Perché il suo nome è caduto nel dimenticatoio, nonostante il suo ruolo significativo?

Cristina Roccati muore pochi mesi prima della caduta della Repubblica di Venezia, che corrisponde alla caduta di un mondo. Nel trambusto che ne consegue, passano molti anni prima che venga commemorata, ed è possibile che questo abbia contribuito al suo mancato ricordo. D’altra parte, questa è una sorte comune a molte scienziate, che sono passate comunque in secondo piano. Solo di recente la storiografia, prima negli anni Settanta e poi soprattutto negli anni Novanta, ha riscoperto queste figure. La mostra serve a far capire che ci sono molte storie che hanno contribuito al farsi del sapere in modi meno sensazionali rispetto a quelli consueti, e che la storia della scienza è qualcosa di diverso dal racconto incentrato solo su grandi nomi.

Qual è il ruolo dello storico e della storica oggi nel riportare alla luce queste biografie dimenticate?

A partire dagli anni Novanta c’è stato un recupero di queste figure che hanno dato un contributo, magari non eccezionale, ma comunque significativo. Lo spirito della mostra è proprio raccontare la vita e riscoprire la biografia di queste scienziate, ma anche parlare dei problemi del passato, che continuano anche oggi, nel rapporto tra donne e scienza.

Non c’è il rischio che “riscoprire” a tutti i costi le donne eccellenti del passato porti all’effetto di perpetuare gli stereotipi e l’immagine di una storia della scienza fatta di eroine, invece che di eroi?

Mi piace spesso citare un passaggio de “Il Monopolio dell’uomo” di Anna Kuliscioff: “Se anche si citasse un numero infinito di donne che si distinsero e sui troni e nelle scienze e nella letteratura, non si caverebbe un ragno dal buco. La Sommerwill, la George Sand, la George Elliott, le Elisabette regine, sono eccezioni, mi diranno: ed anch’io amo meglio parlare della gran massa inosservata delle donne, anziché di quelle a cui nessuno nega di aver mostrato un vero ingegno superiore”. Il rischio di concentrarsi solo sulle grandi figure, femminili invece che maschili, Marie Curie o Rita Levi Montalcini, in effetti c’è. Come storiche non possiamo far altro che raccontare le vicende per quello che sono, far ragionare le persone sul farsi della storia della scienza, con tutti i suoi protagonisti. Prima del Novecento, quelli delle donne erano per la maggior parte ruoli ricavati negli interstizi. Come storica della scienza mi propongo di mostrare la complessità del farsi della scienza e di dare elementi per capire perché le cose sono andate (o vanno) in un certo modo invece che in un altro.

Chiara Palmerini