La professione dell’archeologo è, da sempre, incredibilmente sfaccettata. Alla parte pratica dello scavo, quella sicuramente più conosciuta e romanzata per il suo carattere un po’ avventuroso, si affianca una parte forse meno attiva sul piano fisico, ma sicuramente non meno stimolante, quella della ricerca, che si effettua sia prima dello scavo, come preparazione, ma anche successivamente, come studio di quanto è stato portato alla luce. Studiare il passato, però, non vuol certo dire rimanere ancorati al passato. Con l’avanzamento delle nuove tecnologie, anche l’archeologia si è aggiornata e tenuta al passo con i tempi: dalla ricerca fatta in biblioteche e archivi, scrivendo con carta e penna, si è passati alla digitalizzazione del materiale online, prendendo appunti sul computer. Ma non solo: droni, radar, magnetometri, tecnologie 3D, telecamere Lidar, GIS (sistema di informazione geografico) sono diventati parte integrante della pratica archeologica, sia nel suo aspetto più teorico che in quello pratico di lavoro sul campo. A raccontare come si è trasformata e che cos’è oggi l’archeologia è Nicolò Dell’Unto, professore all’Università di Lund, in Svezia, e direttore del Lund University Digital Archaeology Lab.

Che cosa si intende per archeologia digitale?

Oggi la conoscenza si genera prevalentemente nel mondo digitale, non solo come mezzo di scrittura e comunicazione, ma anche di ricerca. Molti archivi rendono disponibili le loro collezioni online, facilitando l’accesso a documenti e articoli anche senza la necessità di recarsi fisicamente in biblioteca; i dati di scavo vengono digitalizzati e, quando possibile, condivisi in rete e anche i musei si stanno muovendo verso la digitalizzazione. Quindi alcuni sostengono che non si dovrebbe parlare di “digital archaeology”, dato che anche l’archeologia tradizionale opera ormai in uno spazio digitale. Tuttavia, questa transizione ha influenzato profondamente la teoria archeologica. Già dagli anni ’60-’70 si parlava di “archeologia computazionale”, poi evoluta in “archeologia digitale”, fino a diventare una disciplina a sé stante.

Nel 2006, Patrick Daly e Thomas Evans pubblicarono Digital Archaeology: Bridging Method and Theory, dando avvio a un dibattito più teorico sul ruolo del digitale non solo come strumento computazionale, ma anche riflessivo. Oggi, la digital archaeology può essere vista come un contenitore che include l’archeologia computazionale e altri approcci. Personalmente, penso che questa distinzione scomparirà e diventerà parte integrante dell’archeologia in generale.

Per me, la digital archaeology rappresenta perfettamente l’archeologia contemporanea, che si muove tra la raccolta dati sul campo e la loro elaborazione digitale per generare conoscenza. Questi dati, trasformati in oggetti digitali, vengono reinterpretati e restituiti sotto forma di libri, prototipi o nuove idee. Insomma, è un processo circolare che caratterizza il modo in cui oggi creiamo e utilizziamo le informazioni archeologiche.

In che modo la digital archaeology ha modificato il lavoro dell’archeologo e quali cambiamenti ci possiamo aspettare in futuro?

Ogni dato archeologico è, di fatto, una costruzione culturale: il modo in cui viene generato dipende dalla tradizione di scavo e dalle metodologie adottate. Con l’introduzione di strumenti digitali, questo processo sta attraversando un’evoluzione significativa. Se in passato la consultazione degli archivi richiedeva la presenza fisica, oggi si sta passando sempre più a una gestione digitale dei dati, modificando il modo in cui gli archeologi accedono alle informazioni e le utilizzano nella ricerca. C’è da dire che le università non preparano ancora adeguatamente gli studenti a lavorare con gli archivi digitali, nonostante questi stiano diventando essenziali per la disciplina.

Con James Taylor, nel 2021, ho scritto un articolo sullo scheumorfismo, analizzando come le pratiche archeologiche cambiano attraverso una fase di imitazione tecnologica. Questo fenomeno è visibile, ad esempio, nell’uso iniziale della fotogrammetria: inizialmente la foto dall’alto veniva usata come base per ricalcare in digitale la mappa, replicando in questo modo il metodo tradizionale. Con il tempo e l’acquisizione di familiarità con questa nuova tecnologia è stato possibile sviluppare nuove applicazioni che non si limitassero a ripetere le precedenti, ma che le superassero.

Credo che l’introduzione dell’intelligenza artificiale rappresenterà il prossimo grande cambiamento. La quantità di dati oggi prodotti supera la capacità umana di gestirli, poiché gli archivi digitali non sono più costruiti su scala umana, ma su dimensioni computazionali. Un esempio concreto dell’impiego dell’intelligenza artificiale in archeologia riguarda la classificazione automatica di informazioni estremamente complesse e difficili da analizzare manualmente. Ad esempio, algoritmi di deep learning possono essere addestrati per riconoscere potenziali siti archeologici in immagini satellitari o lidar, anche in aree densamente coperte da vegetazione, dove l’occhio umano fatica a individuare tracce sul terreno. Un altro ambito promettente è l’analisi automatica dei testi manoscritti: piattaforme come Transkribus utilizzano l’AI per trascrivere e interpretare documenti storici medievali, facilitando la consultazione di fonti archivistiche difficilmente accessibili.

L’AI diventerà quindi un mediatore tra i ricercatori e i dati, facilitando la navigazione e l’interpretazione delle informazioni. La sfida principale sarà garantire un uso etico di queste tecnologie. L’AI apprende dai dati che le vengono forniti e, se alcune prospettive o comunità vengono escluse dai dataset di riferimento, il rischio è che vengano rese invisibili anche nelle ricerche future. Il problema non è l’AI in sé, ma il modo in cui la addestriamo e la utilizziamo. Per questo, il futuro dell’archeologia dovrà prevedere un’integrazione critica e consapevole di queste tecnologie, affinché possano davvero supportare la disciplina senza distorcerne le finalità.

L’archeologia oggi è una scienza umanistica o una scienza esatta?

Queste categorie sono spesso più convenzionali che reali. Uno scavo archeologico è un evento unico e irripetibile, ma questo non significa che l’archeologia non possa adottare metodi quantitativi o strumenti analitici avanzati. L’uso di modelli computazionali, analisi statistiche e strumenti digitali non altera la natura della disciplina, ma ne amplia le possibilità di indagine.

Oggi non serve una formazione in fisica per utilizzare un GIS, così come non è necessario essere programmatori per gestire un database archeologico. Allo stesso tempo, conoscere linguaggi di programmazione non garantisce una migliore comprensione dei dati archeologici. Questa distinzione tra umanistico e scientifico mi sembra quindi artificiale, simile alla suddivisione tra Età del Bronzo ed Età del Ferro: utile per convenzione, ma non così netta nella realtà. Siamo in una fase di sperimentazione che, seppur complessa, è estremamente stimolante e apre nuove prospettive per la disciplina.

Sei direttore del DARKLab. Quali sono i progetti più significativi di cui ti sei occupato?

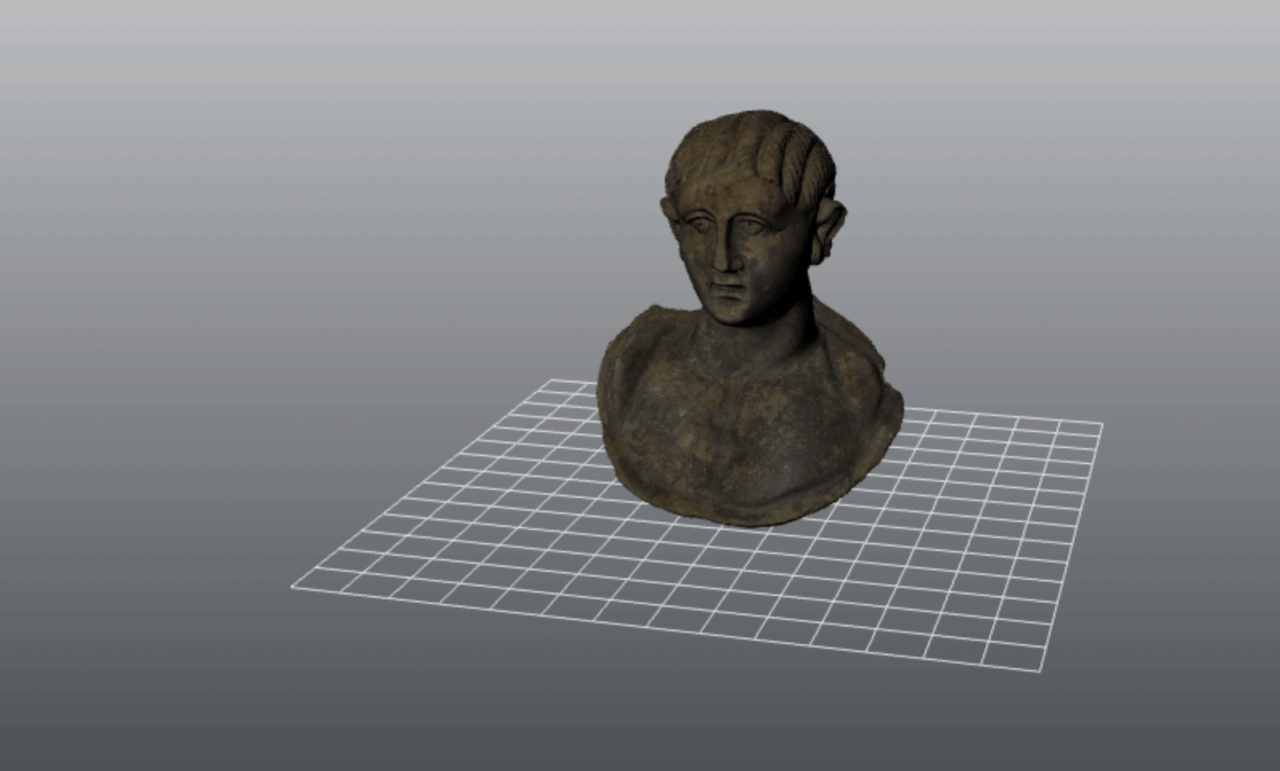

Uno dei progetti che mi ha dato maggiore soddisfazione è Dynamic Collections, un archivio 3D per artefatti archeologici, sviluppato in collaborazione con il CNR ISTI. Avviato poco prima della pandemia con un piccolo team, il progetto ha ottenuto finanziamenti e riconoscimenti che ne hanno favorito una crescita esponenziale. Oggi siamo il punto di riferimento ufficiale in Svezia per la gestione di collezioni archeologiche digitali. Siamo passati da collaborare con il solo museo universitario a lavorare con moltissimi musei, che ci inviano regolarmente i loro oggetti. Inoltre, il progetto è interamente open access e viene utilizzato da studenti e docenti per la didattica.

Altri progetti che hanno avuto un impatto significativo sono i progetti di intelligenza artificiale, che hanno prodotto risultati straordinari nell’applicazione del machine and deep learning al LiDAR, e TETRARCHs, un progetto europeo volto a sviluppare nuove ontologie per rendere gli archivi archeologici più accessibili e riutilizzabili, non solo dagli archeologi, ma anche da altri soggetti coinvolti nella gestione del patrimonio culturale.

Si parla tanto di etica e di “cybersicurezza”. Trovi che l’applicazione di queste tecnologie in archeologia abbia portato a nuove riflessioni etiche rispetto ai principi tradizionali della disciplina?

Assolutamente sì. L’etica professionale in archeologia è cambiata radicalmente negli ultimi anni. In passato, il dibattito si concentrava prevalentemente sul colonialismo e sulle sue implicazioni, un tema ancora fondamentale e attuale. Tuttavia, l’avvento delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale ha introdotto nuove questioni, come la protezione dei dati personali (GDPR), la trasparenza nei processi di creazione dell’informazione e l’accesso ai dati aperti (open data).

Ad esempio, la pubblicazione e la condivisione su larga scala di dati archeologici pone sfide inedite. Il caso della scansione 3D del busto di Nefertiti, pubblicata senza autorizzazione nel 2016, ha aperto un acceso dibattito sul copyright digitale e sulla proprietà culturale. Anche il ruolo dei musei è al centro di questa discussione: da un lato, la loro funzione è preservare e proteggere le collezioni; dall’altro, un approccio eccessivamente restrittivo all’accesso ai dati può risultare in una forma di neocolonialismo digitale.

L’Unione Europea sta affrontando queste problematiche attraverso politiche di accesso aperto ai dati finanziati con fondi pubblici. Oggi, molti progetti europei sono vincolati a pubblicare i risultati con licenze che ne garantiscano la disponibilità.Tutto questo ha portato a una nuova fase del dibattito etico in archeologia. Se in passato si tendeva a ripetere concetti già consolidati, oggi siamo di fronte a sfide inedite che richiedono risposte altrettanto innovative.

Qual è stato il percorso che dal tuo dottorato alla Scuola IMT ti ha portato a Lund e quali sono le competenze acquisite durante il dottorato che ti sono state utili per arrivare a questo punto?

La mia esperienza alla Scuola è stata molto stimolante perché mi ha permesso di confrontarmi con esperti di diversi ambiti dei beni culturali, dagli storici dell’arte agli architetti. All’epoca, all’inizio degli anni 2000, questa interdisciplinarità non era così comune nelle università. La Scuola IMT ha inoltre avuto grande lungimiranza nel creare un dottorato in tecnologie e management dei beni culturali, un campo ancora nuovo in Europa. Ho avuto l’opportunità di fare un tirocinio al MIRALab di Ginevra, sotto la guida della professoressa Thalmann, un’esperienza fondamentale per comprendere il funzionamento della ricerca all’estero. Ho trascorso molto tempo anche al CNR e, grazie a un cofinanziamento tra IMT e CNR, ho potuto svolgere l’ultimo anno di dottorato negli Stati Uniti, dove ho scritto la mia tesi.

Mentre ero lì, si stavano aprendo corsi sulla “cyber-archaeology” e sulle digital humanities e mi è stata offerta l’opportunità di tenere lezioni come junior lecturer. Questo ha rappresentato un valore aggiunto quando ho fatto domanda a Lund, compensando la difficoltà di non conoscere la lingua e di essere più giovane rispetto agli altri candidati. Nonostante la forte competizione, le competenze acquisite alla Scuola IMT hanno contribuito in modo determinante alla mia selezione per la posizione.

Qual è il consiglio che avresti voluto ricevere quando hai iniziato il dottorato?

Con il senno di poi, avrei trovato utile ricevere consigli su due aspetti fondamentali: la scrittura scientifica e la gestione delle critiche. Imparare a scrivere un articolo accademico o una richiesta di finanziamento è essenziale, ma spesso si tratta di competenze che si acquisiscono con il tempo, attraverso tentativi ed errori. Sapere fin da subito dove pubblicare, come costruire una rete accademica e come muoversi strategicamente all’interno della comunità scientifica avrebbe sicuramente facilitato il mio percorso. Un altro aspetto cruciale è imparare a gestire la frustrazione legata alle critiche e ai rifiuti. Nel mondo accademico, ricevere una valutazione negativa su un articolo o su una proposta di ricerca è inevitabile, ma il modo in cui si affrontano queste situazioni può fare la differenza. Avere un network di colleghi con cui confrontarsi aiuta molto in questi momenti.

Nicole Crescenzi